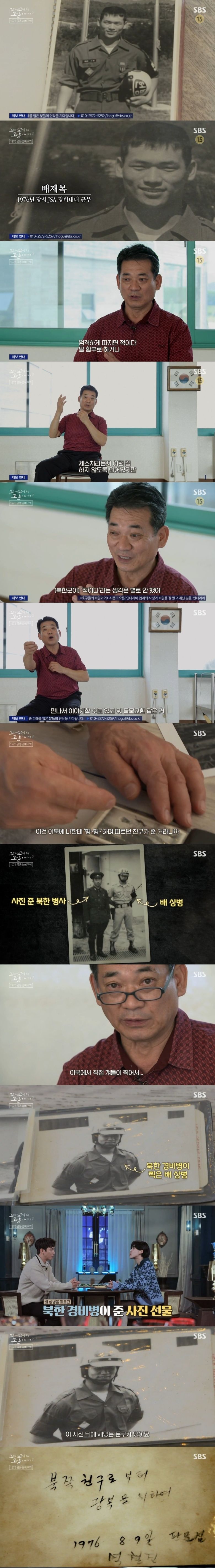

북한군이 사진 찍어준 썰

사진 찍은지 9일 뒤에 판문점 도끼 만행 일어남.

그 뒤로 JSA의 상대적으로 자유분방했던 분위기는 끝

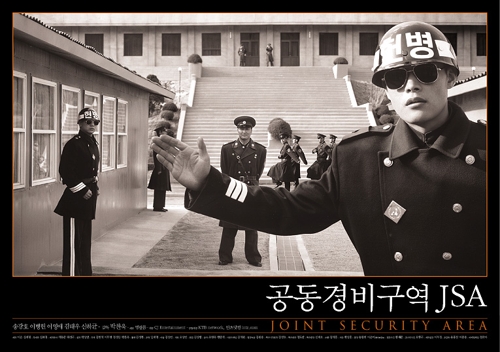

공식 명칭은 군사정전위원회 판문점 공동경비구역(軍事停戰委員會板門店共同警備區域), 영어로는 'Military Armistice Commission Joint Security Area - Pan Mun Jŏm'이다. 이를 통상적으로는 공동경비구역(JSA, Joint Security Area)이라고 짧게 지칭하며, 대중적으로는 더 짧게 판문점이라고 부른다.

비무장지대의 군사분계선상에 있는 구역으로, 대한민국 경기도 파주시 진서면 선적리와 북한 개성시 판문구역 판문점리 접경 동서 800m, 남북 600m에 걸쳐 장방형으로 설정되어 있다. 이는 휴전 당시 유엔군과 중국 인민지원군 및 북한군이 회의를 원만히 하기 위하여 1953년 10월 합의, 군사정전위원회 본부 구역 군사분계선(MDL)상에 설정한 것이다.

공동경비구역 안에는 군사정전위원회 본회의장을 비롯하여 북한 측의 '판문각', 유엔 측의 ‘자유의 집' 등 10여 채의 건물이 들어서 있다. 1971년 8월 남북적십자 예비회담, 1972년 7월 7.4 남북 공동 성명 등으로 판문점은 당시 5천만 한민족의 가슴을 한때 뜨겁게 한 바가 있고, 1973년 6월 남북조절위원회가 결렬된 지 7년 만인 1980년 8월부터는 남북총리회담의 실무회담이 이곳에서 열려 8차까지 거듭한 끝에 북한 측의 일방적인 불참으로 공전(空轉, 없던 일로 됨)된 일도 내외의 관심을 모았다. 그리고 2015년 8월 서부전선 포격 사건의 연장선으로 이루어진 남북고위급접촉으로 다시 한 번 세간의 이목을 집중시켰다.

주로 한국전쟁 교전당사 사이에 맺어진 정전 상태를 관리하기 위한 군사정전위원회의 회의와 협상의 장소로 이용되었지만, 1971년 9월 20일에 열리게 된 남북적십자예비회담을 계기로 남북한간 접촉과 회담을 위한 장소 및 남북한을 왕래하는 통과 지점으로 활용되었다.

2016년 2월 11일 2016년 개성공단 가동 중단 사건으로 인해 북한 측에서 판문점 연락 통로의 폐쇄를 선언한 상태다.

2018년 1월 3일 다시 판문점 연락 통로가 개통되었다.